炊飯器を使わずに鍋でご飯を炊く時は、水の量で悩んでしまいます。

多すぎてしまうとベチャベチャになってしまいますし、少なければ焦げてしまいます。

そこで、鍋で炊飯する時の水の量についてご説明します。

炊き方のポイントもありますので、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。

鍋で炊くご飯は、炊飯器で炊いたご飯とはまた違う美味しさがあります。また、鍋での炊き方を知っておくことで、災害時にも役立つことも。

面倒だと思わずチャレンジしてみましょう。

関連のおすすめ記事

-

豚肉を炒めると固くなる!柔らかく炒める下ごしらえのコツを紹介

豚肉を炒めるとどうしてもいつも固くなるというあなた。そんなあなたの悩みを解決するために、豚肉...

-

料理が苦手な嫁は嫌?夫に愛される料理上手な嫁になって夫婦円満

料理が苦手で毎日の食事作りを憂鬱に感じている奥様もいるのではないでしょうか。本当は料理上手な嫁になり...

目次

鍋を使って炊飯する時の水の量の目安

鍋での炊飯の水の量

我が家で米を炊く際は米と同様の水の量で炊いています。炊き上がってすぐは少し硬く感じますが、ふたをそのままにして15分ほど蒸らすと丁度良く炊きあがります。

同量の水で炊くときは炊飯用の土鍋で炊いていて、ふたが二重になっています。土鍋自体の形も少したてに長く深さのあるもので、厚さもあるため熱伝道や保温性が違ってくると水の量も変わってきます。たまに同じ水の量で表面がコートされている鍋で炊くことがあります。取っ手が取り外しできるタイプで密封できないふたを使って炊いています。その場合は少し水が足りないような感じがします。

同量の水で炊くときは炊飯用の土鍋で炊いていて、ふたが二重になっています。土鍋自体の形も少したてに長く深さのあるもので、厚さもあるため熱伝道や保温性が違ってくると水の量も変わってきます。たまに同じ水の量で表面がコートされている鍋で炊くことがあります。取っ手が取り外しできるタイプで密封できないふたを使って炊いています。その場合は少し水が足りないような感じがします。

鍋の種類によって水の量が変わってくるようです。そして蒸らすことで少し食感や炊き上がりが変わってきます。

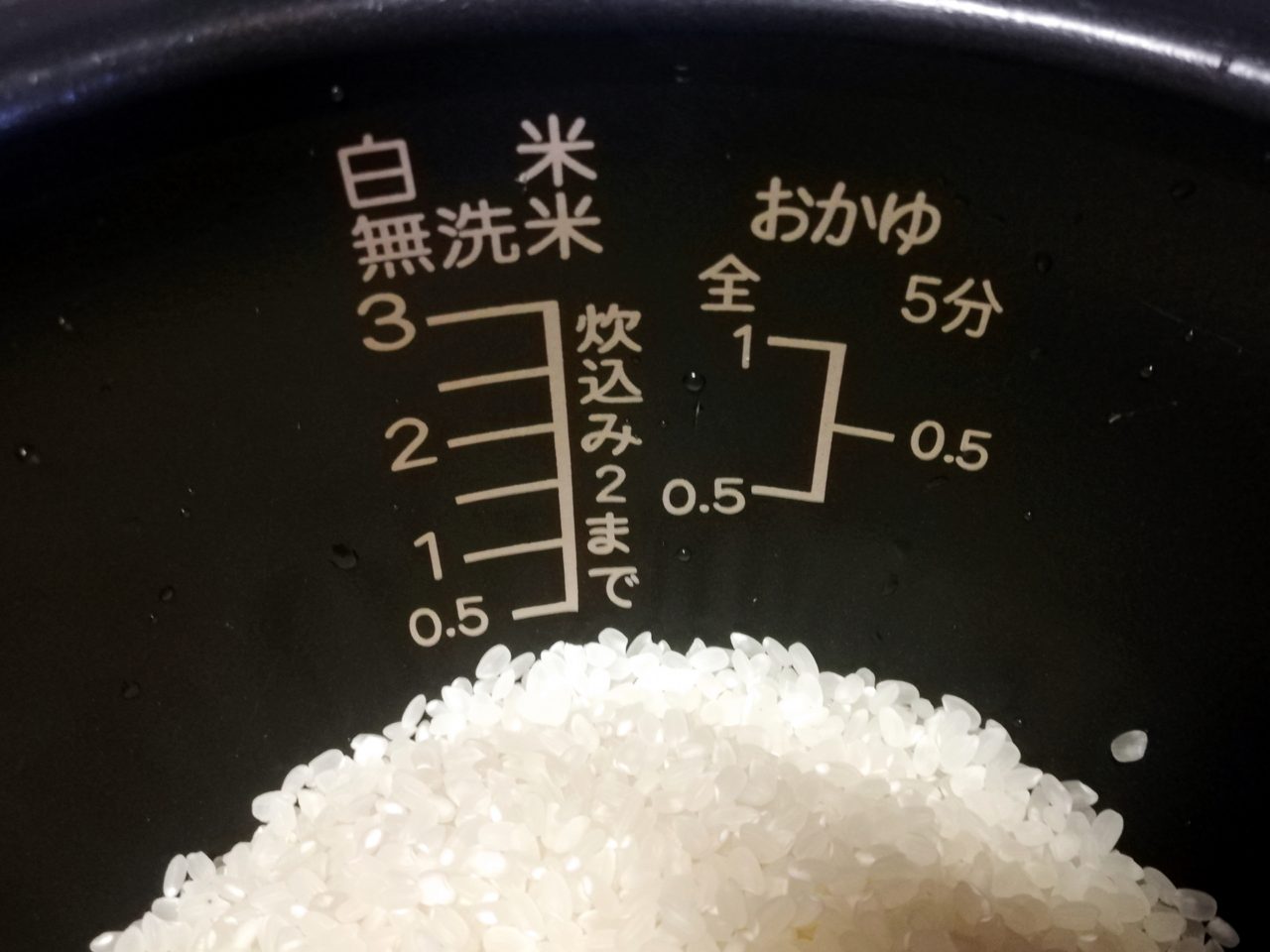

鍋で炊飯する時の水の量は、cmでいうとお米から見て0.7cmが目安

鍋で炊飯するときの水加減を数値化してみた。

米を研いで水を切ります。お鍋に米をいれてから水を入れるときに研いだ米の上から1センチ弱くらいがおすすめの水の量です。

何度も炊いているうちに丁度良い水加減がわかってきそうですが、慣れるまでは割り箸を用意し丁度良い水の量の位置に印をつけるとわかりやすいでしょう。また同じ鍋で同じ量を炊く場合はペットボトルを用意して、適当な水の量の部分にしるしをつけると簡単に軽量できます。

米を鍋で炊くときの水の量ですが、鍋の大きさや洗米、無洗米によっても変わってくるでしょう。大体の水の量として把握し、何度か炊飯してお好みの水の量を見出しましょう。

鍋で炊飯する時の水の量は炊飯器で炊く時の分量でOKだが、浸水させることが大切。あとはお好みで調整しよう

- 米を炊く前に米を研ぎます。

ボウルやざるに米を計って入れます。水を注ぎますが最初に入れた水は軽く米を水になじませた後10秒以内に捨てると米に付着しているぬか臭さが吸い込まずいいようです。何度か軽く混ぜながら研ぎます。力を入れすぎると米が割れてしまい炊き上がったときに粘りが出てしまうので軽く混ぜる程度でいいです。米を研いだ水が薄くなったら研ぎ終わりましょう。 - 米の水を切ります。

米に水が残っていると正確な水の量が測れないためざるを使って何度か上下して水をしっかり切りましょう。 - 鍋に米を移します。

水を切った米を鍋に移します。水を足してしばらくそのままおきます。外気温によりますが私は冬は1時間、夏は30分ほどつけています。

炊飯器を使わずに鍋でご飯を炊く時の火加減とポイント

鍋の素材が違っても同じ時間で炊いている私の炊き方を紹介します。

- 研いだ米と水をセットした鍋に火をかけます。最初は強火です。鍋の外側に火が出てしまうと鍋の取ってがこげてしまったりふたが熱くなってしまうので鍋の底に火がしっかり当たる位の強火にしましょう。

- そのまま沸騰するまで待ちます。鍋のふたが透明で中が見えるようでしたら便利ですが、見えないときは近くに居てぶくぶくと音がしてくるのを聞き分けましょう。お湯を沸かし沸騰するときの音とは違い粘性のあるものが沸騰する音がします。聞き逃すと吹きこぼれてしまうので注意しましょう。火力によりますが10分くらいを目安に沸騰します。

- 沸騰したらそのままふたを開けずに弱火にします。我が家で炊くときは強風がふいたら消えてしまうそうなくらいの弱火にしています。弱火にしてから15分そのままの弱火で炊き続けます。

- 15分経ったら炊き上がりですが、そこから蒸らし時間を置くと美味しく食べる事が出来ます。鍋で炊いたときはそのまま10分ほどおきます。

鍋のふたに穴がある場合は、アルミホイルなどで軽くふさいだほうが米の美味しいうまみが蒸発しないで美味しく炊くことができます。

途中で鍋の蓋を取ってかき混ぜることで焦がすリスクが減る

- 米が焦げ付いていないか心配な時は途中あけても大丈夫です。

鍋の中の水が沸騰したときに一度ふたを取ってかき混ぜてみましょう。沸騰した状態では水分が均等ではないため、かき混ぜて均一に米に水がいきわたるようにしましょう。ふたに付いた蒸気や鍋のふちで焼けどしないように注意しましょう。長い時間ふたを開けて置くと鍋の中の水分が蒸発してしまうので短時間で済ましましょう。 - 火加減や水加減が心配な場合は

途中ふたを開けたときに水分が足りなく感じたり、最初の火加減が少し強く心配になったときには大さじ2杯くらいまでの水を足しても大丈夫です。足した時は全体になじむように混ぜましょう。 - においに注意しましょう。

炊いている途中に少し焦げ臭く感じるときがあります。多少の焦げ臭さの時はそのまま最後まで炊いてもおこげ程度です。気になるほどのにおいがしたら途中ふたを開けてかき混ぜたり火加減を弱くしたりしましょう。

普段何でもない時も鍋で炊飯してみると水の量や火加減など慣れていきます。生活リズムに合わせ鍋で炊く日を作ってみましょう。